ntent="t" style="text-align:center">疯癫的社会

ntent="t" style="text-align:center">才是制造疯癫的那台机器

文 | 景军

来源 | 三辉图书

在人类学个案研究中,很少看到能够将深入访谈获得的一手资料与全球人文视角紧密联系在一起而不失去对个体经验的注重的。《维塔:社会遗弃下的疯癫与文明》一书的作者若昂·比尔,用拉美魔幻主义文风和扎实的理论素养做到了这一点。他将精神病医药的滥用、集中在一个人身上的叙事线与宏观的社会制度问题,有机地编制成为一部激发读者想象力的作品。

维塔在拉丁语中指生命,在书中指巴西阿雷格里港的一间收容所。这个城市有200多万人。维塔收容所是由一个有过贩毒前科,之后悔过自新的“街头混混”建立的康复中心。

书中的核心人物是卡塔里娜,一个以精神病人身份住在这间收容所的人。

将一个所谓的疯人作为最主要的研究对象,作为学者的比尔难道不是自己也有疯癫之嫌了吗?恰恰相反,在比尔笔下,这位30多岁的女性如何成为精神病人、如何在200多人的救助所里天天大量服用镇静药物、如何在艰难之中努力保持与家人的亲缘关系,以及如何编写了一本患病词典的曲折经历,正是光谱的亮点聚焦之处。光谱中其他强烈程度不一的光点、逐渐暗淡的线条以及灰暗的板块,仍然是值得注意的,因为它们是这个光谱不可缺少的组成部分。

卡塔里娜带着读者走进巴西的贫民窟、失效的诊所、正义被扭曲的阴影、善良热情的家庭盛宴、冷漠的行政管理者办公室,还有得之不易的文化生存地带,尽管那里暴力横行,也仍能听到庶民社会抵制非理性治理制度的多声部。为了不让疾病和空虚剥夺自己的记忆,卡塔里娜不断编写那本患病词典,在一本又一本笔记本里面使用疯癫的语言点评着一个疯癫的社会。

卡塔里娜在她的患病词典的头一页这样写道:

规章制度

诊断

免费婚姻

交易婚姻

手术

现实

注射一次

痉挛一次

残损的雕像

出生证明

想要我的身体

变成药

我的身体

双腿已经病废

头脑患上风湿

两臂失去力气

手腕不听使唤

疼痛

痉挛

卡塔里娜遭受着

在一个深陷贫困的国度

厚厚的450多页的《维塔》,猛地一看,好似缺乏一个自始至终的主题,作为一本严肃的学者著作,它基本不论的恰巧是“本研究”的问题意识、理论方法、研究发现以及对研究发现的阐释。此等写作风格,在我国的人文社科治学环境中,恐怕永远没有见到日头的时机。

在1990年末至千禧年之后的几年,比尔作为一名人类学新手,以“社会遗弃”作为路标,开始寻觅被社会遗弃的疯癫和文明,慢慢熟悉了在维塔收容所进进出出的几百人。这些人既然是被社会抛弃的疯癫之人,如何与文明扯到一起?难道文明也被遗弃了吗?是的,正是这样。

由于党派之争,阿雷格里港地方政府首脑决定为市民加大公费医疗服务的力度,其用心良苦,也是具有地方特色的福利制度亮点,还可以说是一种拉选票的手段。然而公费治疗制度的力度提升,一方面对穷人、流浪者、艾滋病患者、精神病人来说,好似耶稣真的更为频繁地来了人间,另一方面对穷途潦倒的庶民而言,又是一种新的遗弃。试图盈利的医者慢慢厌倦了为一个庞大的穷人患者群提供服务,市政官员也希望找到一种医学途径,有效地治理与穷人相随的社会问题。神经中枢药物的抑制性成为社会治理的一个法宝。医者期待用药物让患者从疯癫之人转为听话的患者,官员则希望将患者的歇斯底里变为木偶人一样的依从性。

医药可以减缓人间痛苦,然而一旦成为社会治理工具,越轨之人被不断诊断为疯癫之人并用药物控制,这个地方政府发起的文明进程也就走向了制造疯癫的方向。药是免费的,听起来如此仁慈文明,骨子里却散发出越来越多的冷暴力气味。社会治理与社会医学化的结合,是将社会问题当做医学问题管控,人民的安全依靠吃药来表面维持,以越来越多的人吃越来越多的抑制性药物而变为病情越来越重的精神病人作为牺牲品。被社会遗弃的文明由此而来。

卡塔里娜在她的患病词典里面接着写道:

ntent="t">用基督换基督

ntent="t">用照片换照片

ntent="t">用人民换人民

ntent="t">用彩票换彩票

ntent="t">词典

ntent="t">社会研究

ntent="t">慢性痉挛

ntent="t">妨碍生活的风湿

ntent="t">世代相传的风湿

ntent="t">我将问题抛在天空

ntent="t">值得让我的生命成为一场不幸吗?

如果作者仅对科层制度的医学化冷漠做了入木三分的分析,那么比尔现实主义的魔幻风格作品充其量只能说是对有关制度冷漠或制度暴力学说的再次使用而已。但是比尔没有停留在外在性暴力分析的层面,时而将笔锋转向令人感到更为悲哀的亲情冷漠和内化性暴力。

卡塔里娜的问题原本没有必要用机构化手段处理。作为整体机构,也就是西方学者所言的total institution,收容所和精神病院都是严格限制人身自由的场域,在那里长期的监管生活格局必定导致的一个健康问题即健康水平的恶化而不是改善。

精神病治疗的上策是家庭治疗,而绝非长期的住院或驻所。卡塔里娜的经历说明,社会的遗弃是从家庭开始的。精神病的一个最大特征是病人身份的易暴露。在大街上不断喃喃自语、空间恐惧症导致的失态,或幻觉,都有暴露精神病人身份的极大可能。根据北京大学社会学系郭金华先生的医学人类学研究,家庭对精神病患者的遗弃从“非己”概念的形成开始。“非己”,或non-person,讲的是个人身心的不正常。一旦这种不正常转向患者对亲人的粗鲁、暴躁、敌意,甚至伤害的行为,“非己”就会被有关“非人”(non-human)的想法所取代。“非己”不过是个体身心的异常变化,“非人”则标志着人际关系性质的改变。在许多不理解精神病是什么的家庭成员之中,“非人”之念的生成是家庭遗弃精神病人过程的第一步。卡塔里娜经历的正是这样一个过程。

卡塔里娜首先受到丈夫歧视,之后受到丈夫的家族歧视,继而遭到自己儿子的冷漠和疏远,一个温暖之家慢慢变成了让她四处感到敌意和冷漠的空间,心烦且花心的丈夫找了情人之后,卡塔里娜一气之下离家出走,流落街头,先是被送到一家精神病院,后被送到维塔收容所,在里面服用各种被配给的药物。离开家庭的卡塔里娜不但丧失了抚养孩子的权利,还得知丈夫在外面又有了别的女人,甚至还是自己知道的女人。

在卡塔里娜在患病词典的卷13写道:

ntent="t">我选择报复

ntent="t">我不能忍受两个阴道以同一种方式被填上

ntent="t">相比他人的物品,我选择自己的东西

ntent="t">我选择度过自己的一生

ntent="t">或不与任何人一起生活

2003年8月,比尔最后一次见到卡塔里娜时,她还在编写患病词典。比尔邀请的医生检查发现,卡塔里娜的小脑正在迅速退化,她的生命开始进入末期。不到一个月后,卡塔里娜就去世了,她的几个兄弟也被诊断为患有神经系统疾病,其中包括的遗传性不能绝对排除,但是比尔想办法调用社会医疗资源,尝试不让她的兄弟们落入冷酷制度的狭缝和过度医疗化的陷阱。

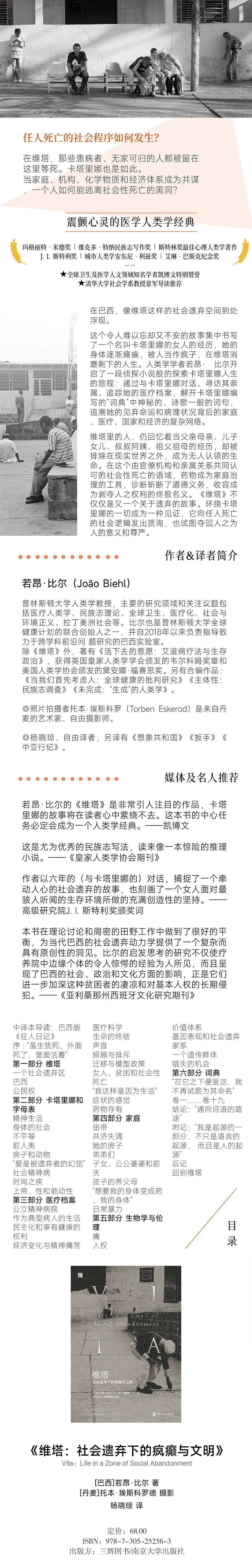

这样的尾声或许让人感到有所希望,卡塔里娜的兄弟们至少可以规避精神病药物的滥用和在整体机构的长期关押,但是一个学者的努力又是多么惨白,书中一张又一张精致的、令人感到震撼的、因用药过度而带着痴呆表情的患者的黑白照片是让读者不要产生太多希望的警示。

比尔的研究结论是卡塔里娜的命运不能以一个特例而论。被社会遗弃的疯癫和文明无处不在,只不过无关的人们,甚至有关的当事人,屡屡将之视为自然状态而无动于衷,认识不到疯癫的社会才是制造疯癫的那台机器。一个被别人视为疯人的叙事反倒揭示出疯癫社会的真相。

这难道不是巴西版《狂人日记》?

2022年2月27日写于清华大学荷清苑

THE END